雷鸿儒向榆林市图书馆捐赠珍贵文献

半生书缘凝结故土深情

雷鸿儒老师总说,自己这辈子就认一个理:书是活的,得让它流动起来才算不辜负。7月里,这位年届耄耋的老人,小心翼翼地将家中31册藏书打包,联系我们,将这些伴随他大半生的“老友”捐赠给了榆林市图书馆,从此让它们有了新的归宿。

雷鸿儒

“家徒四壁书侵坐”,黄庭坚的这句诗,正是雷老家的真实写照。从1949年在铁茄坪上小学时,用几块砖当桌椅啃书本开始,书就成了他生命里最亲的物件。上初中时,高杰村中学的教室还是刚盖的砖木房,他和同学白天建校担水,晚上挤在老乡家的土炕上,借着油灯读《林海雪原》;后来在绥德高中,赶上国家困难时期,每天六七两口粮填不饱肚子,他就跑到子洲图书馆,帮管理员扫地、整理书籍,换得每星期多借一本《史记》选本的机会。“那时候书金贵,连书缝里的批注都得逐字琢磨。”老人笑着说,那本磨得边角发白的借阅证,至今还夹在他的读书笔记里。

参加工作后,从民办教师到公办教师,再到新闻工作者,身份换了好几重,买书的“瘾”却越来越大。每月工资刚够养家时,他宁愿少吃几顿饱饭,也要把8毛、1块的稿费攒起来——县广播站播一篇稿子的稿费,能换回一本《陕北民歌选》;榆林报刊登文章的两元稿酬,够买半套《鲁迅全集》。后来成了公办教师,工资涨到40多块,他更是把大半余钱投进了书店:去西安出差,别人带点心,他的行李箱里装着《榆林地区志》;赶集时撞见旧书摊,哪怕是缺页的《绥德文库》,也得淘回家用牛皮纸补好;为了一本民国《米脂县志》抄本,他骑着自行车跑了三个乡镇,用两袋新收的小米换回,连夜用毛笔补全了残缺的序言。

半个多世纪下来,他家的书架从地面顶到天花板,床底、衣柜顶塞满了书箱,数千册藏书中,地方史志、革命回忆录、民俗典籍占了大半。每本书的扉页上,都有他一笔一划记下的“身世”:“1983年冬于榆林钟楼书店”“1997年秋从佳县老艺人处得”;遇到关键处,红铅笔划出的线条旁,总写着“可证三边民俗”“与《定边志》互参”这类批注,字里行间都是对本土文化的较真。

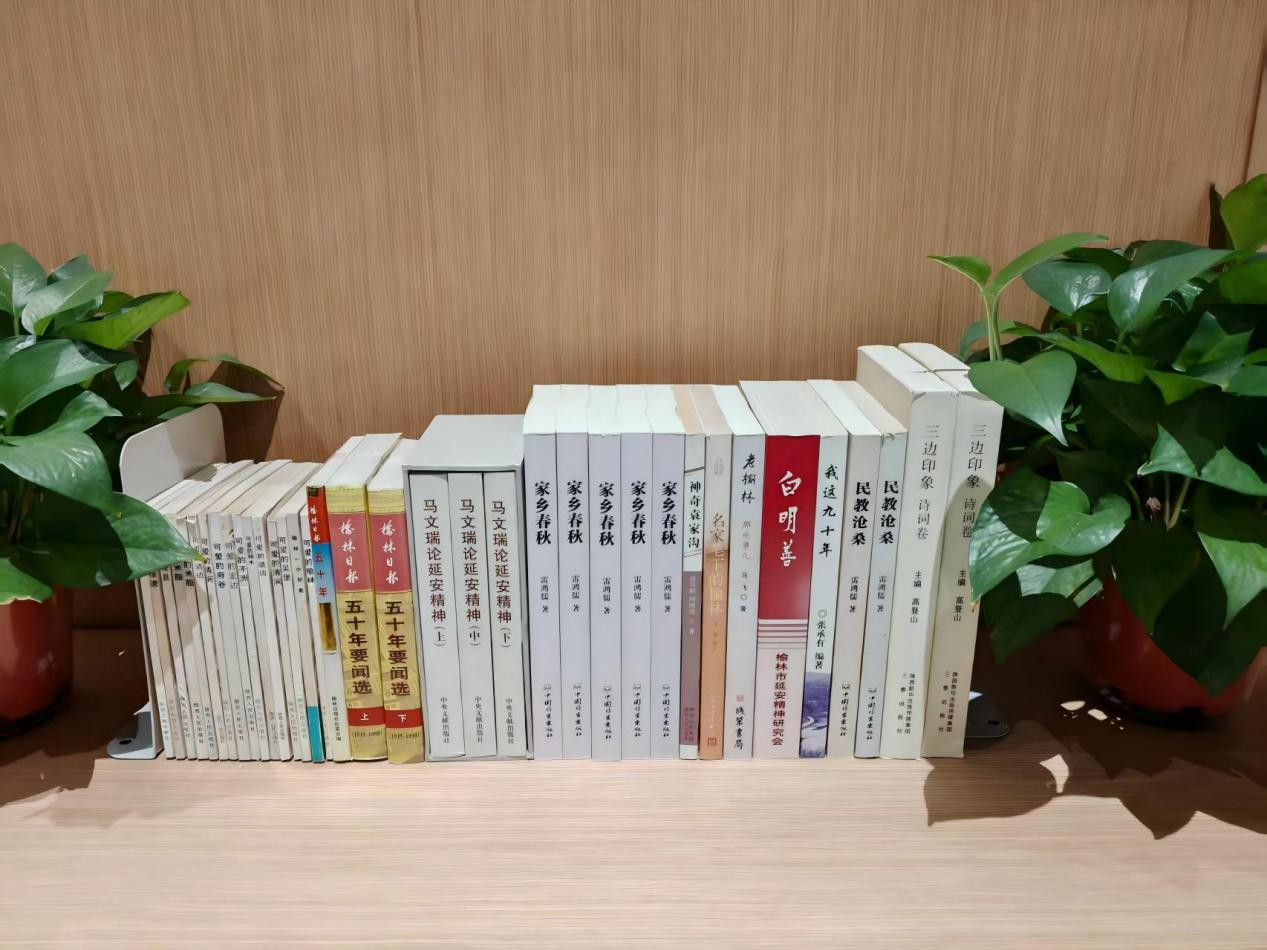

这次捐出的31册书,是他从藏书中精挑细选的“心头肉”。有记录陕北革命火种的《白明善》——那是他读初中时听老乡讲过无数次的家乡英雄;有《马文瑞论延安精神》上中下三册,书页里夹着他当年采访老党员时的笔记;更有他耗时十年写成的《雷家崄村志》《民教沧桑》,字里行间都是走访百余位老人记下的乡音往事。最特别的是一本1952年版的《陕北民歌选》,封皮虽已磨破,内页却平整如新,夹着的泛黄手稿上,是他当年跟着民间歌手学唱时记下的曲谱,音符旁还标着“放羊调,高杰村一带流传”。

雷鸿儒与上门征集的工作人员

“这些书跟着我几十年,早成了家里的一分子。”雷老轻抚着《家乡春秋》的封面,这本书里收着他整理的民间故事。但他更明白,书不该只躺在自家箱底:“图书馆里人多,研究者能看到,娃娃们也能翻,这才是书的用处。”

如今,这些书在图书馆的书架上安了家。灯光照在书脊上,仿佛还能看到老人当年灯下批注的身影。这不是离别,而是一位爱书人用最朴素的方式,让文字里的故土记忆,继续温暖更多人的岁月。