从讲台到书桌,笔墨书写人生华章

基层教师王海璠向榆林市图书馆捐赠个人著作

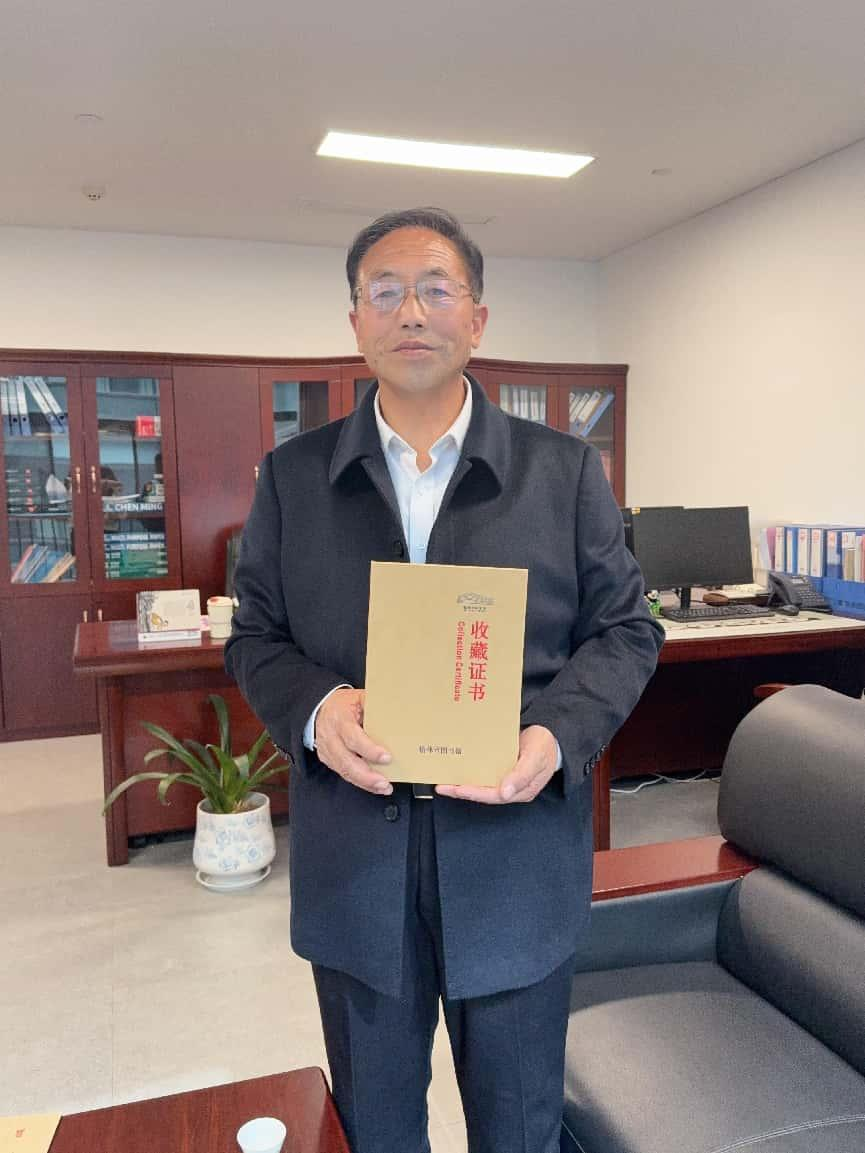

在榆林这片充满文化底蕴的土地上,有这样一位基层教育工作者,他以粉笔育桃李,以笔墨著文章,用文字记录时代变迁,用热爱点亮文学梦想。近日,从民办教师转为公办教师的王海璠,将自己创作的《拨运》《曙光》《大漠孤烟》三部长篇小说捐赠给榆林市图书馆,为家乡文化事业贡献自己的一份力量。

作为一名扎根基层教育多年的教师,王海璠在完成繁重教学任务的同时,始终怀揣着对文学的无限热爱。工作之余,他沉浸在文字的世界里,将基层生活中的所见所闻、所感所想化作笔下的一个个故事。从构思框架到逐字逐句创作,从初稿完成到反复修改打磨,每一部作品都凝聚着他无数个日夜的心血。

然而,在成书的过程中,王海璠也曾陷入深深的犹豫与纠结。他坦言,自己并非专业作家,担心作品文辞不够优美、故事不够精彩,羞于将作品公之于众。同时,出书所需的精力与费用,也让他倍感压力。但对文学的热爱与执着,让他不愿轻易放弃。正如他所说:“餐桌上的山珍海味是菜,醋炝白菜也是菜;京腔秦腔是曲子,民谣山歌也是曲子,各有其味,各有所爱。”在这样的信念支撑下,他鼓起勇气,坚定地迈出了出版作品的步伐。

《拨运》以他的亲身经历和身边故事为蓝本,生动展现了时代变革中基层生活的变化;《曙光》描绘了人们在困境中追寻希望的历程;《大漠孤烟》则聚焦于榆林当地的风土人情与发展变迁。这些作品虽没有华丽的辞藻,却以质朴的文字、真挚的情感,打动了众多读者的心。

此次将自己的心血之作捐赠给榆林市图书馆,王海璠希望能让更多人通过这些作品了解基层生活,感受文学的魅力。他表示:“作为一名基层工作者,能为家乡的文化事业贡献一点力量,我感到非常荣幸。希望这些作品能在图书馆发挥更大的价值,激励更多人热爱文学、热爱生活。”

榆林市图书馆对王海璠的捐赠表示衷心感谢,并表示将妥善保存和利用这些书籍,充分发挥图书馆的文化传播功能,让更多读者能够读到这些充满生活气息和地域特色的优秀作品。

从民办教师到文学创作者,王海璠用实际行动诠释了对文学的热爱与坚持;从个人创作到无私捐赠,他用笔墨书写着对家乡的深情与担当。他的故事,不仅是一个基层工作者的文学追梦之旅,更是一份对文化传承的责任与坚守,激励着更多人在文学的道路上勇敢前行。